\\

13. Keren Cytter (1977, Jaffa, Tel Aviv-Yafo, Israele)

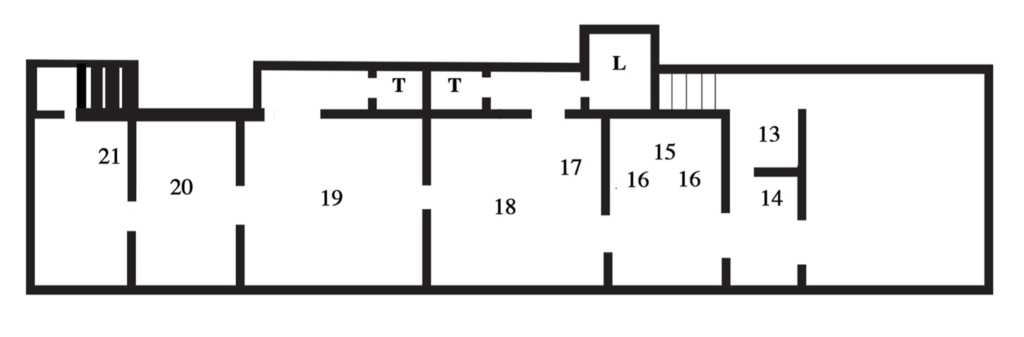

The Victim, 2006 è un film girato all’interno di un ambiente domestico in cui le vicende di cinque personaggi senza nome si svolgono attorno a due nuclei narrativi fondamentali: la scelta di una donna tra il suo amante e suo figlio (impersonati dallo stesso attore) e la preparazione di una torta.

Ben presto, è chiaro che i personaggi del film non sono altro che voci di un copione e i loro dialoghi uno scoperchiamento delle funzioni narrative del mezzo cinematografico. Il linguaggio occupa infatti un ruolo centrale nel lavoro di Keren Cytter, svolto il più delle volte in maniera enigmatica e finalizzato a una riflessione esistenziale sulla realtà.

Keren Cytter utilizza il video –– servendosi di strumentazione a mano piuttosto semplice, come la handycam, e resa low-fi –– la scrittura, la grafica, e la performance per riflettere sull’impiego dell’artificio espressivo nella costruzione del linguaggio e la tensione tra realtà e finzione. Il suo lavoro filmico, ispirato alla Nouvelle Vague e al movimento Dogma, indaga come l’estrazione sociale dell’individuo influenzi la sua psicologia e interiorità, esplorando un senso di caos che sradica e decostruisce il pensiero lineare o l’ordine imposto alla realtà, come rispecchiamento dell’ imperscrutabilità della realtà stessa.

Similmente, i suoi personaggi come nel caso di The Victim, si trovano a percorrere delle strade senza uscita eternamente ripetute di trame senza risoluzione che minano l’unità di luogo, tempo e storia, alternando il focus tra linguaggio e comportamento.

Il film, posto in dialogo con le opere di Lorenzo Scotto di Luzio, le sculture di Piero Golia ed Eva Rothschild, quindi l’installazione di John Bock, condivide con le opere di questi artisti un grado di trasparenza che questiona non solo la realtà ma anche il confine tra categorie artistiche e la linearità del pensiero occidentale.

13. Keren Cytter, The Victim, 2006, Proiezione video, colore, suono, 5’ loop continuo

14. Jonathan Monk (1969, Leicester, Regno Unito)

A Work in Progress (to be completed when the time comes) 1969 –, 2005 è una scultura funeraria in granito nero che il collezionista è chiamato a terminare al momento opportuno, ironizzando sulle procedure, il sistema e il funzionamento dell’opera d’arte in un gioco delle parti tra artista e proprietario dell’opera.

Spesso appropriandosi e deviando leggermente da opere e idee di artisti concettuali, minimalisti e post-minimalisti, il lavoro di Jonathan Monk destabilizza il principio di unicità, operando attraverso operazioni meta-artistiche, mettendo in discussione l’autorialità, e desacralizzando il mito dell’artista-genio.

La pratica di Monk spazia tra diversi media e formati, dal neon e la pittura ai libri, dalla scultura alla fotografia, dal video all’installazione. Gli elementi delle “storie” che costruiscono le sue opere sono tratti e mescolati con eventi autobiografici, riferimenti storici o aspetti trascurati della vita quotidiana. Membri della famiglia di Monk, artisti-mito di generazioni precedenti o perfetti sconosciuti, così come oggetti e immagini di tutti i giorni, entrano nell’opera senza distinzioni gerarchiche o confini tra cultura alta ed esistenza ordinaria.

Mettendo in discussione lo status dell’originalità, dell’autore e quindi dell’opera d’arte stessa, del sistema dell’arte e delle sue regole o convenzioni, le opere di Jonathan Monk spesso riflettono i modi potenzialmente infiniti di interpretare la storia, la storia dell’arte o i fatti, rivelando le innumerevoli potenzialità della realtà.

14. Jonathan Monk, Sometimes I ask myself why then I remember it isn’t my problem, 1997, acquarello su carta, 25 x 35 cm

15-16. Lorenzo Scotto di Luzio (1972, Pozzuoli, Italia)

Atti di Panico, 2000 è una serie fotografica di sei autoritratto corrispondenti a sei diverse pose ed espressioni che sintetizzano pateticamente la condizione dell’artista.

Mentro lo sguardo di molti degli artisti si posa su ciò che li circonda, i costrutti sociali, la storia dell’arte, il passato storico e il presente politico, la pratica di Scotto Di Luzio si rivolge introspettivamente alle ansie, le pressioni, e le pretese riposte nella figura dell’artista, scoprendo con imbarazzante ironia i nervi sottopelle del sistema dell’arte, entrando e uscendo dal proprio e altri ruoli, come accade nelle serie fotografiche dei lavori di travestimento (Confezioni Taylor, 2000, o Lorenzo Scotto di Luzio interpreta Luigi Tenco, 2002), in cui l’artista è indossatore e cantautore.

Big Mama (2003) è un mobile vetrina anni Cinquanta più che diffuso nelle case degli italiani. Al passaggio dello spettatore la cristalleria traballa, simulando una scossa di terremoto.

Secondo un’ironia oggi più comunemente definita cringe, non liberatoria ma raggelante, che ci inchioda in un sentimento di disarmante ilarità, Big Mama è una delle macchine desideranti di Scotto Di Luzio ispirata all’esperienza tanto comune ai nati tra gli anni Sessanta in Campania del terremoto. Il tremore della scossa si propaga come un brivido nella memoria di chi ha ricordo di quel periodo e della costante tensione che ne accompagnò l’esperienza.

I lavori in mostra di Scotto Di Luzio proiettano uno sguardo dal di dentro del sistema dell’arte, ma agendo su più livelli.

L’atto di panico non è solo il panico dell’artista, un monumento autoriferito alla sua condizione personale nel sistema dell’arte. Ma una forma di panico e asfissia verso la cultura dominante, l’impossibilità di emergere sotto il peso schiacciante degli aspetti ideologici più intransigenti che la società contemporanea impone: cancel culture, populismo, denuncia sociale, un nuovo puritanesimo che tutti cercano nell’opera e nel suo ruolo. Così Big Mama è anche una celebrazione di una cultura apparentemente conservatrice, che in un momento storico di avanguardia e progressismo a tutti i costi, diventa l’unica forma di eversione possibile: la cristalleria della nonna è l’antidoto contro il tokenismo.

15. Lorenzo Scotto di Luzio, Big Mama (02), 2004, Credenza, fotosensori, motori elettrici, bomboniere, 220 x 240 x 40 cm

16. Lorenzo Scotto di Luzio, Atti di Panico, 2000, 6 Foto digitali su carta fotografica, 100 x 70 cm (ciascuna)

17. Eva Rothschild (1971, Dublino, Irlanda)

Sit In, 2003 è una scultura in plexiglass incentrata sull’incastro di diverse forme geometriche, sezioni verticali di tre diversi triangoli e il motivo ripetuto del cerchio all’interno di questi elementi dalla levità quasi disegnativa.

Il lavoro di Eva Rothschild è incentrato attorno a una riflessione sulla familiarità delle forme geometriche, la loro disposizione interconnessa nello spazio, e il modo in cui lo spettatore guarda e fa esperienze di questi elementi.

Muovendo da una riflessione artistica connessa alla storia della scultura del dopoguerra, da Anthony Caro al minimalismo di Richard Serra, la scultura post-minimal di Eva Hesse o il lavoro di Isa Genzken, le opere di Rothschild sono continuamente tese tra forma e narrazione, configurazione geometrica e senso organico.

La pratica di Eva Rothschild è stata in effetti definita di “messy” o “magic” minimalism, nella misura in cui, anche se ciò che vediamo è ciò che è, pura geometria e forme fisiche nello spazio, l’artista cerca di indagare come questi oggetti siano investiti di un potere che va oltre la loro materialità. In questo, riveste un ruolo centrale anche la tensione tra finitezza industriale, senso tattile e qualità artigianale della loro apparenza. Anche il ruolo assunto dal colore è fondamentale, quasi mai mescolato ad altri, quasi sempre puro e monocromo, così come i materiali –– che spaziano dal plexiglass, alla jesmonite –– quindi i titoli, che costituiscono l’ultimo tassello che completa le opere della Rothschild.

Le opere giocano infatti con un senso di precarietà e incompletezza, totalmente presentificato nella loro presenza nello spazio che se da un lato è la cifra “magica”, dall’altro si sposa con le indicazioni fuorvianti dei titoli. In questo, la scultura di Eva Rothschild ritiene una qualità narrativa intrinseca alle forme e alla materia che rompe con la compiutezza formale e insinua uno strato di dubbio e straniamento nella visione dello spettatore, in dialogo con la creazione narrativa dell’opera di Piero Golia.

17. Eva Rothschild, Sit in, 2003, Plexiglass nero, 260 x 120 cm

18. Piero Golia (1974, Napoli, Italia)

Collocata al secondo piano della Fondazione Morra Greco, Untitled (Carpet), 2003 di Piero Golia è una scultura che catalizza lo spazio intorno a sé. La freccia realizzata in spray sulla superficie del tappeto funziona come l’ago di una bussola che punta sempre verso casa dell’artista: un arrangiamento congegnato perché la scultura orienti l’ambiente circostante con la propria presenza.

Il tappeto, in quanto tale, consegue una funzione per lo più decorativa all’interno dell’atmosfera domestica. La scultura, con la sua piattezza orizzontale e decorazione tessile, gioca con un senso pittorico, ma innescando un corto circuito. Untitled (Carpet) catalizza la disposizione e l’energia attorno a sé riflettendo sulla potenza concettuale del simbolo, demistificando il confine tra pittura e scultura e spingendo verso la pura contingenza il carattere dell’opera che, in questo modo, diventa trasversalmente site-specific per qualsiasi ambiente.

In dialogo con l’opera di Eva Rothschild, entrambe le sculture si servono secondo strategie differenti dello story telling e di una riflessione linguistica sul mezzo che nella pratica di Golia negano completamente il confine tra pittura, scultura e comportamento, così come tra arte e vita. Il tappeto, estensione della casa dell’artista, diventa il connettore tra la dimensione soggettiva personale e quella comunitaria collaborativa dell’arte.

Dalla co-fondazione insieme a Eric Wesley della Mountain School of Art, l’apertura di un club super-inclusivo come lo Chalet Hollywood progettato insieme all’architetto Edwin Chan, o Luminous Sphere, 2010, il globo a luminosità intermittente sul tetto di un hotel di Los Angeles che si accende quando l’artista è in città, pare esserci un osmosi continua tra aneddoto autobiografico e opere pubbliche, mitologia del sé e creazione di una comunità attorno all’arte: i poli attraverso cui oscillano le azioni, sculture, dipinti, regie coreografiche di eventi casuali o le epopee espositive in più atti di Piero Golia.

18. Piero Golia, Senza Titolo (Tappeto), 2003, Tappeto e vernice spray, 200 x 140 cm

19. John Bock (1965, Amt Schenefeld, Germania)

Erdmann, 2002 è un film realizzato in tandem alla performance di John Bock presentata in occasione di Documenta 11 nel 2002 a Kassel.

Letteralmente “uomo della terra”, in Erdmann l’artista emerge dalle profondità della terra dopo una catabasi intestina dentro al di sotto di una capanna presentata nell’Abteiberg Sculpture Garden, dove l’artista si cimenta in un teatro di avventure e dialoghi con i personaggi scultura in legno, tessuto e oggetti trovati dalle fattezze organiche che abitano le viscere di questo scenario. Provvisto di una telecamera a mano proiettata in diretta all’esterno, il pubblico segue la scena in diretta come in un’endoscopia.

Bock riemerge da questa avventura nel sottosuolo attraversando un claustrofobico tunnel sotterraneo che collega la capanna allo scheletro di una macchina.

John Bock definisce molti dei suoi lavori come Summenmutationen, o somma e mutazioni, come la maggior parte delle sue azioni-lectures, o film-performances che il più delle volte vedono l’artista, gli attori e il pubblico intenti a interagire con un gruppo di personaggi-scultura all’interno di ambienti amatoriali costruiti con detriti, relitti di veicoli, e materiali trovati.

In un mix di tedesco, inglese e francese, le performance di John Bock sono concepite come parodia del mondo accademico e delle metodologie didattiche tradizionali, in cui lo spettatore è ingaggiato in maniera diretta.

Il lavoro di John Bock indaga le pulsioni primitive dell’essere umano, come il bere, il mangiare o gli scarti organici, colpisce il lato in ombra, schizofrenico e represso della psiche occidentale, portando in superficie tabù psicologici e sociali repressi nella quotidianità. Le sue Summenmutationen vedono l’interdipendenza tra oggetti, attori, film, e, naturalmente, gli spettatori, che sono chiamati a fare un’esperienza totale dell’arte, ad essere immersi e quasi “sciolti” nella fruizione dell’opera.

Il riadattamento dell’installazione, concepita da John Bock appositamente per Keep on Movin’, scardina il razionalismo che sostanzia la base del pensiero e del linguaggio, opponendo alla storia culturale delle idee e alla normatività della società neoliberale una antistoria e anti-linguaggio.

19. John Bock, Erdmann 2002, Installazione a media misti su mensola, DVD, dimensioni variabili

20. Cathy Wilkes (1966, Belfast, United Kingdom)

Most Women Never Experience, 2005, è un’installazione ambientale di Cathy Wilkes in cui oggetti tratti dalla vita quotidiana e assemblati in forma narrativa, con la loro semplice presenza carica di significati emotivi e sociali, descrivono una condizione esistenziale e una forma di rappresentazione politica. In questo caso, elementi tratti dalla sfera domestica della classe media, come delle televisioni o un bicchiere in cristallo rotto, accanto ad altri che evocano la maternità, come il passeggino, alludono alla presenza-assenza di tematiche connesse al mondo femminile e della cura, che così facendo svelano le potenzialità simboliche di questi oggetti.

Le composizioni surreali di Cathy Wilkes invitano lo spettatore a seguire i significati e le associazioni evocate dalla cultura materiale, investigando le politiche di rappresentazione del corpo e della donna, facendo luce sui segni, gli stereotipi, e l’oggettivazione il più delle volte proiettata da uno sguardo maschile sulla figura femminile. In questo senso, icone connesse alla sfera domestica, della maternità, o il manichino, sono segni-simbolo di questa tipizzazione che anziché essere demonizzati dall’artista vengono piegati a una forma di meta-funzionamento che svela il potere in atto nello sguardo. Il corpo-manichino o l’oggetto-feticcio diventano spazio semantico di significati sociali e politici.

Il lavoro di Cathy Wilkes tenta in questo modo non solo di esplorare la politica dei corpi e del femminile, ma soprattutto di ricucire il vuoto incolmabile tra l’interiorità e l’esperienza del mondo esterno.

In dialogo con l’opera di Kai Althoff, cui pure il lavoro della Wilkes è stato accostato nel corso degli anni Novanta, e con l’installazione di John Bock, questo trittico di artisti e rispettive opere raccontano la condizione e l’influenza della società sull’individuo, la sfera soggettiva ed emotiva, quindi il modo in cui l’iconografia, ma anche oggetti della cultura materiale possono essere modi per penetrare la realtà ma anche inevitabili ostacoli che si sedimentato nella memoria e nell’inconscio individuali, dove la società continua ad esercitare le proprie forme di potere.

20. Cathy Wilkes, Most Women Never Experience, 2005, Dipinti, set di televisioni, lavandino, costruzioni in metallo, passeggino, altre parti variabili, dimensioni variabili

21. Kai Althoff (1966, Colonia, Germania)

Palmsonntag, 2002 ritrae l’entrata trionfale di Cristo a Gerusalemme che nel calendario cattolico della tradizione cristiana coincide con la celebrazione della Domenica delle Palme. La festività precede di una settimana la celebrazione della Pasqua, quindi la morte e resurrezione del Figlio di Dio. Secondo il Nuovo Testamento, Gesù sarebbe entrato a Gerusalemme sul dorso di un asino, osannato dalla folla accorsa in saluto agitando rami di palma e stendendo mantelli sul suo cammino.

Kai Althoff lavora con la pittura, la fotografia, la performance, il video, la musica, l’installazione e la poesia. Palmsonntag fa parte di una serie di ventitré dipinti realizzati in occasione della mostra dell’artista presso il Diözesanmuseum Freising (con Abel Auer) nel 2003, un museo cattolico. Tutte le opere dalla serie, fra cui quella esposta, sono tele montate su un doppio telaio fissate da uno strato di vernice per barche, su cui l’artista dipinge con tecniche diverse, con acquerelli, vernice, colori per tessuti e collage.

Il suo lavoro pittorico si caratterizza per la mescolanza di rimandi iconografici, dalla storia della moda a quella dell’arte, dai riferimenti al cattolicesimo cristiano nordico o rinascimentale tedesco, all’espressionismo tedesco del dopoguerra. Storia antica e moderna si mescolano con il folklore e la religione, come accade in Palmsonntag, dove il Cristo di Althoff è salutato da una folla vestita in abiti contemporanei: vescovi, monaci e cardinali officianti, fino a un uomo in frac dipinti su uno sfondo astratto che ricorda per composizione le prime atmosfere nabis e simboliste del postimpressionismo, con cui l’opera condivide il tema del sacro e della visione.

Non solo la pratica artistica ma anche la personalità di Kai Althoff nel sistema dell’arte contemporanea, restia al professionalismo dell’artista, testimoniano l’espressione storica di una generazione che sceglie deliberatamente di non partecipare al trambusto della società neoliberale odierna, rimanendo ai margini dell’opera, così come nel suo lavoro è l’elemento biografico e dell’esperienza, assorbito e impresso inconsciamente dal tempo storico, della propria infanzia, o provenienza, a riemergere in maniera misteriosa e sfuggente alle definizioni.

21. Kai Althoff, Palmsonntag, 2002, Lacca per barche, carta su tela, acquarelli, vernice, 70 x 90 x 4.5 cm